集中精力抓好经济建设这一中心工作

一年之计在于春。今年的政府工作报告在充分总结过去一年经济社会发展成绩和经验基础上,就今年经济社会发展工作干什么、怎么干进行了全面部署,不仅明确了“国内生产总值增长5%左右,城镇调查失业率5.5%左右,城镇新增就业1200万人以上,居民消费价格涨幅2%左右,居民收入增长和经济增长同步,国际收支保持基本平衡,粮食产量1.4万亿斤左右,单位国内生产总值能耗降低3%左右,生态环境质量持续改善”的发展目标要求,而且明确了政策取向和工作任务。

一分部署,九分落实。要完成好今年的经济社会发展各项目标任务,最关键的还是要坚定信心,快速行动起来,紧紧扭住经济建设这一中心工作,真抓实干。

虽然今年绝大多数发展目标要求与去年的基本相同,但面临的压力和挑战远大于去年,所以完成发展目标要求的难度不能同日而语。从国际看,世界经济增长乏力,单边主义、贸易保护主义盛行,多边贸易体制运行受阻,尤其是美国特朗普政府一上台就拉开了与我国大打关税战、贸易战的架势,更有一些国家紧跟追随,这些都将给我国产品出口带来更大困难,进而影响外需对经济增长的贡献率。从国内看,经济回升向好的基础还不稳固。发展预期不稳、有效需求不足,特别是居民消费不振。部分企业生产经营困难,地方基层财政收入下降,账款拖欠问题仍较突出。群众就业增收压力较大,民生领域仍存在短板,社会保障水平与人民群众期待还有较大差距。虽然新技术、新产业、新模式不断涌现,但形成的对经济发展全局有支撑作用的新增长点、新动力源还不多,供给创造需求的能力还不够强。形势越是困难,越要坚定信心,越要集中精力抓牢抓好经济建设这一中心工作,把稳增长摆到首要位置,确保实现5%左右的经济增长目标。

要坚定信心,就是要看清我国经济的基本面,看到我们的比较优势和增长后劲。从去年中国经济走过的“前高、中低、后高”的增长曲线看,我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变。尤其是14亿多人口的发展中大国走向全体人民共同富裕的现代化所形成的超大规模市场和发展潜力无与伦比。除此之外,我们还有显著的社会主义市场经济体制的制度优势,完备产业体系、大量优质劳动力及企业家、新质生产力发展强劲等诸多供给优势。因此,看好中国经济是有底气的。

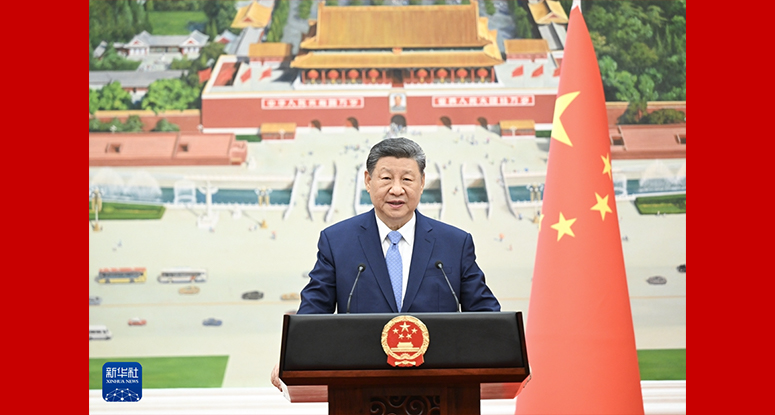

要集中精力抓牢抓好经济建设这一中心工作,就是因为发展是基础,经济不发展,一切都无从谈起。习近平总书记强调:“以经济建设为中心是兴国之要,发展仍是解决我国所有问题的关键。只有推动经济持续健康发展,才能筑牢国家繁荣富强、人民幸福安康、社会和谐稳定的物质基础。”

因此,首先,要在大力提振消费、提高投资效益,全方位扩大国内需求上下足功夫,用足用好“更加积极的财政政策”和“适度宽松的货币政策”。要坚持以人民为中心,财政、货币等经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费,以消费提振畅通经济循环,以消费升级引领产业升级,在保障和改善民生中打造新的经济增长点。推动更多资金资源“投资于人”、服务于民生,支持扩大就业、促进居民增收减负、加强消费激励,尽快形成经济发展和民生改善的良性循环。尤其要加强财政、货币、就业、产业、区域、贸易、环保、监管等政策协同,把非经济政策纳入宏观经济政策一致性评估,统筹政策制定和执行全过程,打好政策“组合拳”,避免“合成谬误”。

其次,要在因地制宜发展新质生产力,加快建设现代化产业体系上下功夫。要推动科技创新和产业创新融合发展,大力推动新型工业化,做大做强先进制造业,积极发展现代服务业,培育壮大新兴产业、未来产业,推动新动能积厚成势、传统动能焕新升级。尤其要持续推进“人工智能+”行动,将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来,支持大模型广泛应用,大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备,从而进一步激发数字经济创新活力。

再次,要在加快构建高水平社会主义市场经济体制,更好发挥经济体制改革牵引作用,着力破除制约发展的体制机制障碍上下功夫。要持续落实“两个毫不动摇”。既要高质量完成国有企业改革深化提升行动,实施国有经济布局优化和结构调整指引,加快建立国有企业履行战略使命评价制度,又要扎实落实促进民营经济发展的政策措施,切实保护民营企业和民营企业家合法权益,支持个体工商户发展,集中整治乱收费、乱罚款、乱检查、乱查封,坚决杜绝违规异地执法和趋利性执法。要纵深推进全国统一大市场建设。要加快建设健全基础制度规则,破除地方保护和市场分割,打通市场准入退出、要素配置等方面制约经济循环的卡点堵点,综合整治“内卷式”竞争。

最后,要在统筹发展和安全,有效防范化解重点领域风险,牢牢守住不发生系统性风险底线上下功夫。既要持续用力推动房地产市场止跌回稳,发挥好房地产融资协调机制作用,继续做好保交房工作,有效防范房企债务违约风险,又要妥善化解地方政府债务风险,加快剥离地方融资平台政府融资功能,推动市场化转型和债务风险化解。还要积极防范金融领域风险,一体推进地方中小金融机构风险处置和转型发展,综合采取补充资本金、兼并重组、市场退出等方式分类化解风险,完善应对外部风险冲击预案,有效维护金融安全稳定。

(作者:全国政协委员,中央党校(国家行政学院)教授)