构建中华文明发展史的自主知识体系

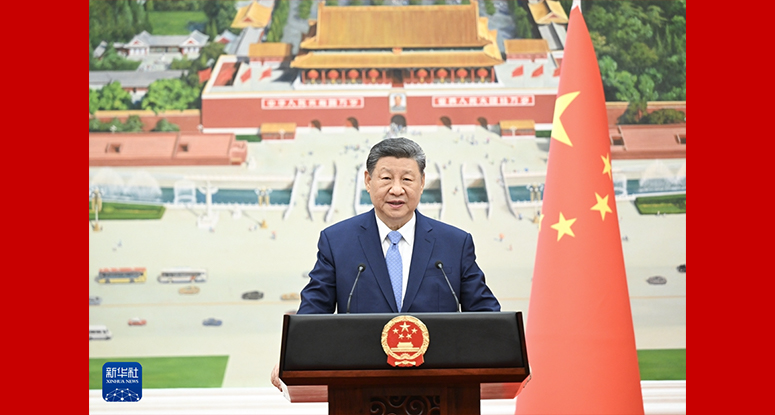

习近平总书记指出:“中国文化源远流长,中华文明博大精深。只有全面深入了解中华文明的历史,才能更有效地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展,更有力地推进中国特色社会主义文化建设,建设中华民族现代文明。”笔者以为,要从构建知识谱系、采集记忆资源、打造通识教育平台三方面入手助力中华文明发展史传播。

运用人工智能,整合打通现有资源,开展智慧型中华文明知识谱系规划与建设

目前,国内外人工智能领域的发展已经取得质的提升,但主要集中在科研、商业、新媒体和企业管理等领域,鲜少应用在传统文化知识的研究诠释领域。建议利用人工智能的最新成果,选取具有较好基础的国产语言大模型,并对大模型进行专门的古文、古文字、古语音和各民族语言文字的训练,试验开展人工智能的文本比对、分析、辑佚、缀合工作。

所谓自主知识体系,其特征就是:资源为我所有,规则为我所定,结构为我所设,成果为我所用。知识谱系是知识体系的索引与蓝图,其核心是对观念、概念的准确把握,重点解决知识的结构化、层次化问题,并着力进行知识的细颗粒度标引与知识关联、知识揭示。知识谱系不是刚性的、固定的,而是在保证整体性、全面性、稳定性的前提下,可进行自组织、自管理的体系,是根据资源的不断录入和研究的不断开展,能够持续迭代进化的有机生长知识体系。智慧型中华文明知识谱系,要能结合人工智能,对信息进行主动提取、关联、组织,对知识进行主动生产、预测。智慧型中华文明知识谱系的搭建,要能完成从数据到信息、从信息到知识、从知识到智慧的逐步成长,最终为使用者提供先进的中华文明智慧之力、智慧之能。

自主知识体系一旦建成,可对研究阐释、宣传教育、转化创新等工作提供巨大支持,同时可以此勘定错误史观。可以肯定的一点是,凡是涉及到中国问题的研究,起到支撑作用的文献资源,数我国保有、掌握得最为全面、丰富。对大量体现正确史观的史实、事实予以呈现,可以对错误史观形成降维打击,相当于在数量级上的过饱和攻击。

做好边境地区各民族的集体记忆采集工作,为边疆历史的研究与对话提供鲜活资源支撑

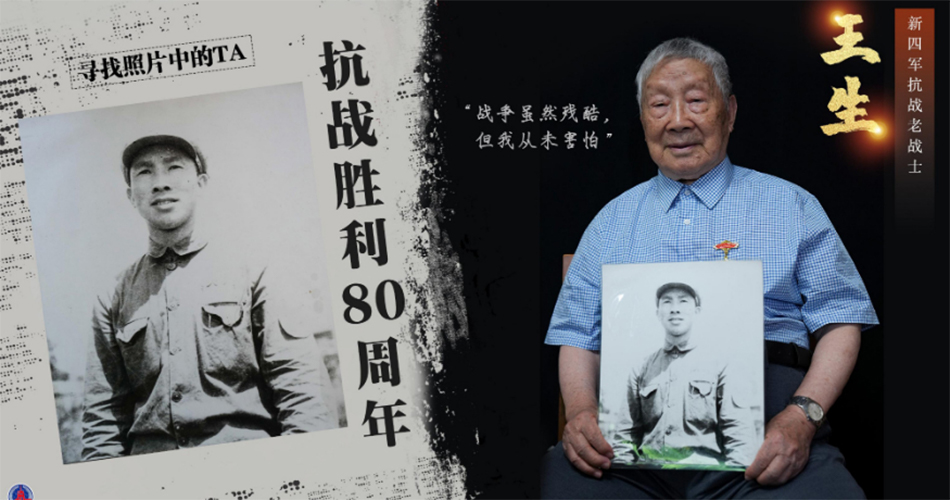

中华文明的发展,不仅是古代史,也包含近现代和现当代部分。在我国边境地区,生活着大量的各民族同胞,通过口述历史的方式,将一个个家庭、一个个人的故事记录下来,通过第一人称的讲述,形成无可比拟的真实、鲜活的史料资源。这些史料是个体的生命史,是人口较少民族的民族史,也是中华文明发展史的有机组成部分。

国家图书馆联合全国13家省级图书馆开展“人口较少民族口头传统典藏计划”,前不久对西藏自治区林芝市下辖米林市和墨脱县的门巴族、珞巴族同胞口头传统进行了田野调查和口述史访问。

林芝市下辖米林市的南伊珞巴民族乡是珞巴族群众聚居的乡镇,其中有很多70—90岁的老人说传统的珞巴语,讲珞巴族阿巴达尼始祖传说故事,歌颂珞巴族祖先的勤劳美德、社会功绩等。同时,他们高度认同共产党和解放军,认同国家给予他们美好的生活。才召村的亚宝(70多岁),可以讲唱始祖阿巴达尼传说故事。南伊村的亚夏(70多岁),可以唱传统曲调“加金”。琼林村的亚加可以在传统“加金”曲调上填入歌颂共产党的歌词,这些都是珞巴族重要的文化财富,因此要保护好、研究好珞巴族的传统文化,特别是深入把握和理解珞巴族的迁徙和发展的历史,保留好其核心的民族记忆资源,进一步凸显各民族建设边疆、守家卫国的时代精神,从而为构建中华民族共有精神家园提供有力支撑和凭证。

林芝市墨脱县的背崩乡波东村是门巴族最后的传统村落,该村的次旺(62岁)说,根据奶奶的讲述,他家是300多年前从不丹迁过来的,现在他母亲住的老房子(干栏式建筑),房屋的木板还是当时从不丹带过来的。次旺的母亲次真今年84岁,是老党员、老干部、老模范。次旺的儿子桑杰现在墨脱县文旅局工作。从他们对民族历史、家族历史的讲述可以感受到,他们一家几代人对作为中国人有高度的认同,对自己的民族和家族迁徙来到中国并扎根下来有很强的自豪感。这样的家族是守土固边的重要力量。所以,对门巴族以民族迁徙历史为重要内容的口头传统进行记录保存和宣传弘扬推广,具有高度的政治意义。

墨脱的门巴族、珞巴族口头传统还包括两项重要内容。一是对于解放军进藏、进墨脱的口头讲述。是解放军建设了这座边疆小城,包括很多地名、人名,都有很浓郁的解放军色彩,解放军的故事已经成为当地门巴族、珞巴族的新口头传统。二是墨脱是我国最后一个通公路的县,直到2013年才正式通车,当地30岁以上的人都有背运的经验,不管是出山、上学,还是运物资,都离不开背运。用当地人的话说,墨脱就是“燕子垒窝”一样建设起来的。这也是一项重要的独特的口头传统,既是关于交通的记忆,又是关于身体的记忆。目前,这两项集体记忆正处在形成和丰富的阶段,将之记录下来,可作为铸牢中华民族共同体意识的鲜活素材。

我国周边国家多已开展大规模的民族史料、口头传统、口述历史的采访保存工作。其中涉及我国的跨境民族,以及与我国部分民族有相似历史、文化的民族。一旦在境外形成较大规模的文化积累,便会产生文化辐射,文化边境便会内移,关乎人心向背、文化认同。建议开展我国边境地区民族、跨境民族,以及与境外民族有相似历史、文化背景民族的口述史、口头传统采访工作,并做好相关史料文献的收集整理工作。事实胜于雄辩,采集好、保存好这些中华文明发展史的最小单元,掌握独有史料资源,把握话语权。

组织优秀学术资源,打造权威通识教育平台,面向大众塑造正确的中华文明发展史观

近年来,我国大力推动传统文化的传承与弘扬,人民群众对历史、传统文化、文化遗产、博物馆产生了浓厚兴趣,介绍和展现中华文明发展的各类作品、书籍、展览活动也比比皆是。在学校教育中,有较好的教学资源,能为不同年龄层次的学生进行较好的中华文明发展史的系统性教育。但在社会教育中,仍然缺乏系统、权威的资源体系,对很多人而言,仍未建立起对中华文明的结构性认识,存在着历史朝代记不全,中华各民族说不全,重要历史人物、事件和思想观念搞不懂等问题。建议由相关部门组织全国各相关领域的专家,从政治、经济、文化、科技、艺术、思想等多维度设计课程,打造中华文明发展史通识教育体系,并通过国家公共文化服务体系进行服务传播,为广大群众提供一站式学习平台。

(作者田苗系国家图书馆社会教育部副主任)